Seit 2006 laden die beiden Professoren Dieter Steinhilber vom Institut für Pharmazeutische Chemie und Theo Dingermann vom Institut für Pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität im Dezember ihre Studenten und auch andere interessierte Gäste zu einer Weihnachtsvorlesung ein. Thematisch geht es dabei stets um Krankheiten aus Sicht der Wissenschaft und um die Verantwortung des Einzelnen für die eigene Gesundheit. Medizinische Aspekte verknüpfen die Professoren mit der Biografie betroffener bekannter Musiker.

UniReport: Herr Prof. Dingermann, Herr Prof. Steinhilber, mögen Sie persönlich die (Musik der) Rolling Stones, hat das die Wahl des Themas der Weihnachtsvorlesung beeinflusst? Und wird auch ein Song (an-)gespielt?

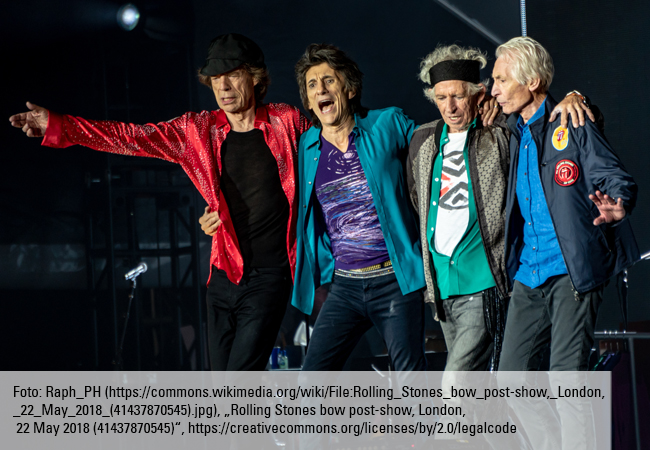

Dieter Steinhilber: Wir hatten die Altersforschung als Thema der diesjährigen Weihnachtsvorlesung ausgesucht und dann überlegt, welche Musiker zu diesem Thema passen. Ein Konzept unserer Weihnachtsvorlesung ist, die Vita von Musikerinnen und Musikern mit entsprechenden pharmazeutischen und medizinischen Themen zu verknüpfen. Als Paradebeispiel in dem Zusammenhang fielen uns sofort Keith Richards und Mick Jagger ein. Die beiden sind um die 80 Jahre alt, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass hier irgendwelche gebrechlichen Alten auf der Bühne stehen. Natürlich haben wir die Rolling Stones auch deshalb gewählt, weil uns die Musik gefällt und sie wirklich tolle Songs geschrieben haben, von denen wir auch ein paar im Rahmen der Vorlesung anspielen.

Auch die Urmitglieder Jagger und Richards stehen immer noch auf der Bühne – erstaunlich, dass sie noch fit genug dafür sind. Sind sie ein positives Beispiel dafür, was man im hohen Alter noch hinbekommt? Oder ein Zerrbild von Berufsjugendlichkeit, das der Altersthematik nicht gerecht wird?

Steinhilber: Ich glaube schon, dass sie ein gutes Beispiel dafür sind, wie man seine Fähigkeiten und Fertigkeiten bis ins fortgeschrittene Lebensalter konservieren kann und seine Fitness erhalten kann. Bei den Rolling Stones ist das insofern erwähnenswert, da sie ja in jungen Jahren aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch nicht gerade gesund gelebt haben und dann aber mit zunehmendem Alter eine Kehrtwende vollzogen haben. Ferner vertreten sie überhaupt nicht die Fraktion von Älteren, die ihre äußerliche Jugend über Schönheitsoperationen erhalten möchte. Das Alter sieht man den Bandmitgliedern ja deutlich an.

Das Älterwerden ist ein großes Thema, gerade in einer alternden Gesellschaft wie der deutschen. Das wirft medizinische, aber auch ethische Fragen auf. Wie alt kann man werden? Aber wie alt sollte man denn überhaupt werden?

Theo Dingermann: Die Frage, wie alt man werden kann, ist vordergründig. Es geht in der seriösen Alterforschung weniger darum, die Lebenszeit zu verlängern. Viel wichtiger ist es, die Möglichkeiten zu verbessern, möglichst gesund zu altern. Hier liegen die Herausforderungen, die übrigens keineswegs neu sind und die zudem ganz eng mit der Pharmazie verknüpft sind.

Muss man sich künftig noch stärker in der Forschung, aber auch im Studium mit dem Thema Alter beschäftigen, geschieht das bislang noch zu selten?

Dingermann: Es ist eine falsche Wahrnehmung, die Beschäftigung mit dem Thema „Altern“ sei ein neuer Trend. Wer beispielsweise 1950 in der Bundesrepublik geboren wurde, dem wurde nach damaligem Wissensstand prognostiziert, eine durchschnittliche Lebenserwartung von 66 Jahren zu haben. Ich wurde 1948 geboren und bin mittlerweile 76 Jahre alt. Im Jahr 1900 lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern und Frauen bei etwa 45 beziehungsweise 48 Jahre. Heute liegt sie bei etwa 78 beziehungsweise 83 Jahren. Und dennoch gibt es Luft nach oben. Wenn es gelingt, die Lebensspanne zu verlängern, während der wir als Menschen gesund sind, werden wir auch zwangsläufig noch älter werden.

Info

Mehr zur Weihnachtsvorlesung von Dieter Steinhilber und Theo Dingermann →